玉本奈々 Nana TAMAMOTO

玉本 奈々(たまもと なな、1976年(昭和51年) 2月23日 - )は、富山県生まれの日本の女性現代美術作家。

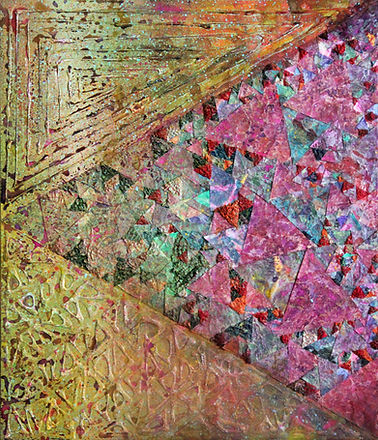

繊維造形物によるレリーフ状絵画と立体、インスタレーションで知られる気鋭の現代美術作家。

ミシン糸が縫い込まれ、古木の樹皮か珊瑚のような質感のオブジェと化した布等塊と、飛沫状の着彩、樹脂による凸状波紋など、豊穣な物質的マチエールが特徴。近年、その色彩表現に高い評価を得ている。また、ワークショップや執筆、モデルなど、多岐にわたる活動も注目されている。

2020年には、ポートレートとしてのコラージュされたドローイングを発表。新たな展開にも期待される。

玉本奈々 ~ 命の力をとらえる

富山県出身のアーティスト、玉本奈々は、美術大学でファイバーアートを学び、卒業後はファション業界で働いていた。その後、人生と仕事に対する 意識に重大な影響を及ぼした病を患ったことで、持てる時間とエネルギーのすべてを創作に充てることを決意した。

玉本は、奔放さと慎重さとの見事な調和によって色鮮やかな抽象的作品を創り出す。色彩、形、質感がもたらす表現の力を彼女が本能的に体得していることは、概して神秘的で不確かな情感に包まれたその作品を見れば明らかだ。彼女は各作品に創作時の感情や心理状態を表す題名を付けるが、それでもある意味、創造への衝動から湧き上がるパワーそのものこそ、彼女の作品の真の主題であると言えるだろう。

このような玉本の絵画の特性は、数々の古典的なアール・ブリュットの作家の精神を思い起こさせる。彼らは皆、深く個人的な事情から作品を生み出した。そして大抵、自分が創作せずにはいられない理由を説明できなかった。しかし、魂から流露する創造の力を、触覚的、視覚的に形作らなければならないことは分かっていた。

玉本は繊維素材の断片を縫い上げ、破けたドームのような形状の丸いもの、あるいは木の根や生物の組織にも似た筋状の帯を造形し、それを絵画に用いる。強烈な絵肌と異様な素材による彼女の画風には、ヨーロッパのアンフォルメルや日本の具体美術協会の作家たちのような、戦後間もない頃の前衛芸術との親近性を見ることができるだろう。当時の作家たちは、変わった材料を用いて実験を行い、新しい構成を考え出して、絵画の内容や外観がいかにありうるかという様式化された既存の解釈に戦いを挑んだ。絵画の表層は、絵の具と様々なコラージュの素材が取り合わされる実験室(または戦場)と化した。時にキャンバスは切り裂かれ、また絵画というよりは彫刻に近いオブジェとなった。

同じように玉本の絵画の表面も、抑えきれないエネルギーと魔法のような変容によって息づいている。画家は自らの信念を語った ---「純粋な心」を持つこと、そして真摯な姿勢で世界と向き合い、哀れみと思いやりの気持ちを育んで生きることが大切だと。玉本奈々の絵画と人生観は、彼女が創作によって祝福する不滅の生命力を見つめる営みへと、鑑賞者を誘ってくれる。

ジャーナリスト

作家

評論家

キュレーター

エドワード・M・ゴメズ

玉本奈々 Nana TAMAMOTO

福井市美術館 学芸員

玉本奈々-挑戦し続ける作家-

玉本奈々の作品は、まず何の知識も持たずにじっくりと対峙して観ていただきたい。その上で玉本についての文章や玉本自身と話していただくことを私はお薦めする。

私が初めて玉本の作品と出会ったのは、昨年3月に当館で開催された個展の時である。富山出身で大阪に住む彼女がなぜ福井で展覧会をしようと思い立ったのかは、彼女と話をすることで解決された。実に単純ではあるが「どの地域に住む人々にも観てもらいたい。」ということであった。ただ、この言葉をなにげなく聞き流してはいけない。作家として非常に重要なことである。自ら創造した作品は自分の肥やしとなるが、他人にとってはただの無意味なものとして存在することもあるし、それが物凄い価値あるものとして存在することもある。

人はどの地域に住んでいても共感できるものなどは基本的に同じであると思う。ただほんの少しの環境や文化の違いによって培われてきたものが異なり感じることに麻痺してしまっている場合はある。誰も知らない土地での展覧会への挑戦は、作家として時に厳しい試練となり観覧者の多少がその評価につながるような錯覚に陥りがちだが、例えたった一人でも共感できる人がいるのなら、その挑戦には大きな意味があったと言えるだろう。その意味においても地域を越えて他人に観せることは作家として重要であると考える。

さて、玉本は各地で挑戦するとともにその創作活動においても同様に挑戦し続け、常に自身と呼応するかのような作品を作り続けている作家である。 油絵具やアクリル絵具に留まらず布やガーゼなど限りなく自分自身が表現するために必要な素材は新たに取り入れながらその幅を広げていくのである。時にそれはくどさを伴う危険性もあるが、玉本自身は感覚的に押さえるツボのようなものを心得ているのか、無駄をつくらないギリギリの所で勝負しているかのようである。そして一際目をひく色彩の感覚世界に圧倒され、確かな画面構成の中に我々観る者は引きずり込まれていくのである。

玉本は深く自身を見つめ続け、その結果としてそれを作品化している。創造する行為は確かにそこに存在するのだが、素直に自分をさらけ出しながら作品化しているところに私は敬服する。そして玉本の作り出す不思議なくらいに鮮明に映る「赤」が私を限りなく魅了し、危ない領域にでも踏みこむように誘うのである。

”玉本奈々”という人間性そのままが作品としてそこに存在し、そこから受けるあらゆるものが彼女の魂そのものであり、彼女の情熱であり、そして彼女の奥深い心の中の世界なのである。

命の尊さを知り生きることへの感謝を忘れずこれからも挑戦し続けるであろう玉本の活躍を祈るとともに、 一人でも多くの人たちが玉本の世界に共感し、自身を見つめ直す一助として感じてもらえることを願う。

福井市美術館 学芸員石堂 裕昭

玉本奈々 Nana TAMAMOTO

玉本奈々 ― 成るべくして成った人

私はとりわけ運命論者ではないが、世の中にはその仕事に就くべく定められた人がいると思っている。スポーツのトップアスリートはその典型だし、役者や歌手、職人にもそんな人がいる。経営者や政治家の中にも、人の上に立つべくして立った人がいるはずだ。

もちろん彼らは漫然とその地位を得たのではない。人の何倍も修練を積んだ結果である。だが、世の中には同じ努力を重ねても報われない人の方が圧倒的に多いのだから、やはりそれは運命であり使命なのだろう。

玉本奈々は、美術家に成るべくして成った人だ。

幼い頃目が悪く、ほとんど物の輪郭が分からない色彩だけの世界で過ごしたこと。中学生の時に奇跡的に視力が回復し、世の中に直線が多いことに驚いて夢中で絵を描いたこと。高校時代、週末毎に地元の富山から京都に通って絵の勉強をしたこと。就職後、オーバーワークで体調を崩し、死線をさまよった後に美術家への道を確信したこと。様々な経験が現在の彼女を形成している。

作品は、板などの上に布や糸を貼り付けて作った凸凹な面の上に、鮮烈な色彩を塗り重ねて作られている。毒々しいまでの色彩は人の血や肉を思わせ、画面を覆う目や顔、繭玉のような突起、細胞のような形態は、我々の精神の奥底にある名状し難い感情を呼び覚ます。人間の表と裏、美と醜、生と死、様々な感情が撹拌され、一つの画面に昇華されるのだ。その姿はまるで混沌とした宇宙、或いは全てを包み込む慈愛が具現化したかのようでもある。

また、非常に個性的な作風ゆえ、作品を見た人の中には深い感動を憶える人と拒絶反応を見せる人がいるそうだ。そういう点で彼女の作品を一種の劇薬と見ることも出来るかもしれない。

ほどよく小ぎれいで理論武装され、流行への目配せも抜かりない。そんな作品が幅を利かせる現在のアート業界で、美術家に成るべくして成った人=玉本奈々の表現は明らかに規格外だ。しかし、優れた芸術作品が持つ普遍的な力を宿しているのは果たしてどちらだろう。

その答は観客である皆様自身でご判断いただきたい。

偏見を排し、まっさらな精神で作品と対峙すれば、自ずと結論は導き出されるはずだ。

美術ライター小吹隆文

玉本奈々書籍 出版によせて(集積 あるふぁべっとのかたちたち)

玉本奈々書籍 出版によせて(集積 あるふぁべっとのかたちたち)

画家にはそれぞれに視点というものがあり、事物をどのようにとらえ、いかに表現すべきかを試行錯誤する。さらに、何を描き、そこに何を託すかが重要なこととなる。

玉本奈々の場合、その視点は、目に見えるものに焦点を定めるのではなく、自身の心の奥底に潜む何ものかに向けられているように思えてならない。

だからであろうか、その画面からは、ただならぬ気配が伝わってくる。特にその色彩は嫌悪感さえ覚えるほどの力があり、見る者の網膜を刺激する。さらに画面に与えられた形態は、得体の知れない生物が蠢くがごとく不気味だ。醜さと情念が交錯する一種狂気にも似た世界が作品を支配しているのである。

それはまさに、この画家の内側の叫びでもあり、とめどなく湧き上がるエネルギーなのだ。そして画家とは不憫なもので、その感覚をキャンバスに定着しようとするのである。玉本にとって描くということは、生きるということに直結している。自身の身体と精神のバランスを保つために、描き続けなければならないのかもしれない。

さて、このたび玉本はアルファベットを題材とした作品に着手した。AからZまでの26文字をテーマに作品を描き上げたのである。その制作は、たぶん従来のものとはいささか異なるものであったろう。つまり、文字という定められた形態を基本に筆を進めるということは、ひとつの約束、束縛のもとで絵を描くということになる。この画家にとっては最も避けたい制作の手法であったろうが、あえてその世界に挑んだのである。

そして、その作品には新たなる世界が展開されたのであった。たとえば制御された感覚。色彩は穏やかになり、淡く爽やかな中間色が快い。さらに形態は理知的で構築的な様相を示すようになった。興味深い一例を挙げるならば、Dという文字には、「半月」。Oには「車輪」、Uには「磁石」という副題が与えられている。文字の型から連想した、この画家ならではのセンスであろう。

さらに作品には、詩が添えられているのである。文字からのイメージと、内面から表出した言葉が綴られているのだ。それは詩画集となり、玉本奈々の新たなる一歩を示すとともに、これまでの集大成とでも言うべき作品となった。多くの人々にこの作品集を手にして貰いたいと願っている。

京都国立近代美術館長柳原 正樹

Every artist has a unique vantage point: a singular approach and trial-and-error practice for expressing their reality. Also crucial is the act of determining just what to depict, and what to relate through that depiction.

Tamamoto Nana gives one the real sense of a perspective whose focus is not determined by what can be seen with the eyes. It’s turned inward, rather, toward that which is hidden within the artist’s own deepest heart.

It is perhaps for this reason that from her creations emanates such a particular sense of something out of the ordinary. From those hues in particular, whose strength can leave the viewer with an unsettled air verging on repulsion, they cause such provocation to the retina. And the uncanniness of form conferred to each of the images, like strange wriggling creatures. This particular blending of unsightliness and passion, this world that does look like madness, dominates the work.

Surely this is an inner voice crying out from the artist, an energy endlessly breaking the surface. And it is the artist’s unenviable lot to commit these sensations to canvas. In Tamamoto’s own case, what it is to make art is directly linked to what it is to live. Continuing to create may well be essential to the preservation of balance between the physical and the spiritual aspects of self.

This time Tamamoto has undertaken a collection with ‘alphabet’ as its subject. From A to Z, a work created upon the theme of each of the 26 English letters. These pieces differ somewhat from her previous work. That is, her brushstrokes are based in the fixed shapes of the letters: the images painted each with one shared promise and restraint. The artist has made this deliberate move into such a world, into this method of controlled production from which her first impulse must be to flee.

And it’s from these works that a fresh new world unfolds, with new aspects like a sense of restraint. The colors go softer; light, refreshing neutral tones, pleasant. What’s more, the shapes come to evince something intellectual, architectural. One fascinating example is Half Moon from the letter D. O is designated Wheel, and U is made a Magnet. What’s suggested by the shapes of each of the letters here is distinctive of the artist’s own sensibilities.

Finally, to each of the pieces is dedicated a poem. Included with the image inspired by each letter, this composition expresses words from the interior. It creates a compilation of poetry and pictures: along with an expression of this new step of Tamamoto Nana, it could be called the culmination of her work to date. It is my hope that this anthology will come into the hands of very many people indeed.

Yanagihara MasakiNational Museum of Modern Art, Kyoto

まことに初歩的な疑問なのだが、画家はなぜ絵を描くのだろうか。この頃ふと思うのである。何かを表現するために、あるいは次なる絵画を求めて。そして画家なのだからと、あれこれ思いをめぐらすのだが、これといった答えもなく、曖昧なままにしながら、なんとなく納得している。

ただ、薄く、軽く、ぼんやりと、小綺麗に。そんな絵画が目に付くようになった。それが今風ということなのだろうか。見る側にとると、どこか稀薄で物足りなさだけが残るのである。こんなことを思うのは私だけなのだろうか。そして、画家は描くことの必然性をどこに定めているのかという疑問がまたわいてくる。

そんな漠とした疑問に、なんとなくではあるが、ひとつの答えを示してくれたのが玉本奈々のような気がしている。玉本の場合、描くということは、生きるということに直結している。自身の肉体と精神のバランスを保つために、描かなければならないのである。もし、描くということを止めたとき、玉本は廃人へと旅立つにちがいない。

毒々しい色彩と形態。醜さと情念。一種狂気にも似た世界が作品を支配する。玉本の魂の叫びがそのまま噴出したものなのだろうが、これほどまでにあからさまに自身をさらけ出す画家も稀であろう。このエネルギーがどのような方向に進むのかは定かではないが、平和ボケした今の絵画の一石となることを願う。

京都国立近代美術館長柳原 正樹

玉本奈々 ナナのためのナナ(子守唄)

ナナのためのナナ(子守唄)

玉本さんの作品は 「描かれた」 ものというよりも 「作られた」 ものといえよう。(だから個展会場で«密閉»のような立体的な作品に接したときも、とても自然な制作の流れのように思えた。だがここでは壁に掛けられる玉本さんの主たる作品に限って記したいと思う。)玉本さんの作品は板の上に様々な布や糸が張り込められ、幾重にも色彩が重ねられて、具体的とも抽象的ともいえる形が浮かび上がっている。この形象にまといつく素材の質感と重層的な色彩を目で追ったとき、何か得体の知れない感覚がこみあげてくるのを感じた。多分それは得体はしれないが、確かに在る、有機的な運動をもった「生」を感じていたのではないかと思う。玉本さんの作品の奥にはそうした「生」の深淵とどこかで結びついている部分があるように思う。多分にそれは玉本さんの個人的な体験が根ざしているのだろう。

しかし、作品の表層にあるものは、けして生々しいものではない。間違っても自分の内面を乱暴に画面に投げつけたようなものなどではない。まるでおとぎ話か寓話の世界のような、架空の形、架空の色の園である。この、作品の深層から表層への転調こそ玉本さんの作品の魅力ではないかと思っている。そしてそこに介在する「作る」という行為にどうしても思いを馳せずにはいられない。

玉本さんの作品の制作にはたいへんな時間と労力が要されることは容易に察せられる。しかし、その行為、手作業の過程は、たとえ困難なものであったとしても、自身の内面を客観化し、慈しむような、 例えば自分自身の魂への子守唄をうたうかのような行為としてあったのではないかと思えてくるのだ。そうでなければ破綻をきたすことなく、あの手の込んだ、時には重い主題を扱う作品群を完成することができただろうか。もし完成できたとしても、その表層は自身の内面を拡大して形にした、とげとげしいものにすぎなかっただろうと思う。

玉本さんの作品は女性に人気があるのだと聞く。奈々(玉本)のための奈々(子守唄)が、それぞれのナナのためのナナ(子守唄)として聴こえ、響きあっているのではないだろうかと、想像をたくましくしている。

玉本さんの郷里、富山の長い年月を経た屋敷にて作品が公開されると聞いたとき、 何と良いゆりかごがあたえられたことかと思った。玉本さんの作品は人の「生」の営みの記憶がある場所にこそふさわしい。私には美しく響きあう唄が聴こえてくる。

和歌山県 田辺市立美術館 学芸員三谷 渉

玉本奈々 ひらめきの画家 描くことの至福

玉本奈々 ひらめきの画家-描くことの至福

玉本奈々はいまだにカンバスや紙、布切れ、毛糸、そしてあらゆるエッセンスを備えた絵の具の積み重なるアトリエの真ん中で大きくなった子供のような率直さと直感とで描いている。正に感覚の画家である。

その芸術からは構図に心を配るアーティストの姿が見えてくる。強烈な構成と様々な素材とが彼女の広大な想像力に大いに寄与している。彼女の作品は、一般的に抽象作品がそうである以上に色彩豊かな素材に育まれ、生き生きとしている。

玉本奈々の創意に富んだあらゆる色彩は、ダイナミックな驚くほどの同等の情熱を生み出す。アーティストは本質を理解したのだ。つまりある形が美的価値を持つために必要なのは、その形が私たちに美と崇高さへの感動を引き起こすことではなく、形が直感的意識の主要ななんらかの狙いを満たすものでなければならないということだ。

玉本奈々は伝統的な美術界とは無縁であり、明らかに「生の芸術」に接近している。彼女は素材の変容に身を呈し、懸命に追い求める。人物のそれぞれの姿は強調され、用いられた色彩は喜びあふれる。私たちは真に、自律の極に達した作品、最も激しく最も魅惑的な「現代性」に達した作品を目の当たりにしているのである。

玉本奈々の作品は感覚的で、彼女は内なる純粋な感動に身を任せ、女性の素晴らしさに心をとめる。女性は彼女にインスピレーションを与え、布や糸、そして深い色彩で絶妙な調和を示唆し、その調和は抽象の限界まで達していることを示している。体と顔の完璧なまでの神秘は「母像」や「覗き」のような神秘主義的行程への長い探究を生み出して行く。こうした作品は感動的とも言える強烈さを生じさせる。一種の内的成就、そして静謐さに満たされるのである。

玉本奈々は「私欲」や「四面楚歌」のように、霊感のおもむくままに構成し、様式化された、あるいは生き生きとした調和、素材の質感や装飾的連鎖を追求する。この芸術を通してアーティストは私たちに、画家の想像力は単に色彩表現や線の特徴に及ぶだけでなく、何よりもまず想像世界のための枠組みを作りだす構造としての想像力であることを想い起こさせる。それぞれの絵はまず形の配置であり、巧みになされたすべてのコラージュを読み解かねばならない鑑賞者の根差しに対する迷宮である。それは、線、形、色が織りなす一種の定理である。

このすばらしいアーティストは稀なる技法を通し、ひたむきに自己表現する。詩情溢れる庭園と途方もない夢を創造するため、布が毛糸や紗と遊ぶ長く根気ある仕事である。ずっと見ていると、手で触れることのできるこれら貴重な宝物の中に、意表をつく驚くべき浅レリーフが浮かんでくる。玉本奈々は様々なアサンブラージュによって、収集家に心に訴えかける思いと対象との間の恵まれた関係を広げることに成功している。時折彼女は自然の流れのままに任せ、あるいはまた赤レリーフを際立たせる。細い筋、引き裂かれた線、傷、裂け目、ふくらみが、未知なる世界の多くの語られなかった言葉のように画布を飾りたてるのである。

しかしこのアーティストの偉大な魔力は、言葉の最も強い意味において、その精彩あふれる人物画にある。それは強い存在感を示し、鑑賞者は暴力ではなく反対に一種の明白さでもって引き起こされる対話の相手となるのである。芸術の最も深い源と再び結ばれる人間性ある肖像。あらゆる世界、あらゆる時代に共通の芸術である。

決して十分に伝えることはできないであろう玉本奈々の彫刻絵画の量感、その色彩はあまりにも高い密度に掲げられてこの二者の関係が私たちに強く訴え、最高潮へと達している。色彩は単に彼女が埋める表面を飾るだけでなく、それ自体が彫刻された像を構成しているのである。またユーモアもある。何事もロ嘲笑することのないユーモア、喜び、そして永遠の青春に飽くことなく出会う驚きからくるユーモアである。

女性の体は、まるでアーティストが創造の結果よりも表現の動きを表そうとしているかのように、彫刻されるが如く作りだされる。彼女は職人の「こつ」で芸術の真実に至ろうと務め、このようにしてすべてが考えだされ、再び始められる貴重な時を見いだすのである。その作品群は広々とした劇場における近代的イコンを思い起こさせる。

魅惑的なアーティストである。彼女の作品は私たちの心を奪い、幸福へと導く。そして旅へといざない、生きる喜びへと誘う。見出されるべきすばらしい作品、そして成功、褒章、栄誉に値する作品である。関心を持って注意深く見守るべきだろう。

国立フランス文化連盟創立 会長

美術評論家

近代美術専門家

文化ジャーナリスト

Dominique CHAPELLE

NANA TAMAMOTO

Inspired colorist – Intense happiness of painting

NANA still paints with the spontaneity and the instinct of a child who would have grown right in the middle of a studio where paintings, papers, rags, wools and colors of all essences pile up. She is a painter of the feelings.

Her Art shows us an artist possessed by a concern of the compositions. Intensity of the page layout and the multiple materials which serve her immense imagination so well. Her paintings are nourished and vibrating of materials, even richer in colors than abstract works, in general.

All the inventive pallet of NANA gives birth to a same passion, dynamic like a salsa. The artist understood an essential thing: in order that a form has an esthetic value, it should not cause an emotion of beauty and of sublime in us, but she should satisfy to some major targets of the intuitive conscience.

NANA is stranger in the world of the traditional art and is mostly close to the Art Brut. She carries out a lot of research and uses a great variety of supports. Each form of character is emphasized, the used pallet is jubilant and irradiates. We are really in front of a work which reaches its greater autonomy, its most intense and most magic “modernity”!

Sensitive work, NANA lets herself taken by pure internal emotions and puts the Woman in all her splendor. She is inspired by the Woman who suggests to her the supreme harmony with the fabrics, the threads and the darkness of color, which show a breakthrough to the ultimate abstraction. The perfect mystery of the bodies and the faces will generate a long quest towards a mystical course like “Statue of the Mother“ and “Furtive Look“. These works produce an emotional intensity. A kind of internal accomplishment and of serenity invades you.

NANA TAMAMOTO builds while following the appeals of inspiration, seeks stylized or colored balances, the plastic consistencies or the decorative chains like “Personal interest “ and “Surrounded from all sides“. Through this Art, the artist reminds us that the imagination of the painter does not relate only to the color expression or the line characteristic, but above all, she is an imagination of structures forming a frame for imaginary. Each painting is firstly an arrangement of forms, a labyrinth for the look of the visitor who owes decipher all collages learnedly applied. It is a kind of theorem of lines, forms and colors which are superimposed.

This beautiful artist expresses her passion through a rare technique. A slow and patient work where the fabrics play with wool and gauze, to create poetic gardens and extraordinary dreams. By dwelling on it, one discovers in these palpable treasures, surprising and extravagant bas reliefs. NANA, with her multiple assemblies, reaches to make the collector to develop a privileged relation between the vibrating idea and the object. Sometimes she lets get away colors or she emphasizes the red or the relief: scratches, slashed lines, cuts, breaks, bulges, sprinkle the support like as many unvoiced comments of an unknown world.

But the figures, lively in the most extreme meaning, are the great magic of this artist. They impose their presence and the visitor becomes the interlocutor of a dialogue that they cause without any violence but on the contrary with a kind of evidence: -figures charged with humanity and going back to the deepest origins of the Art. -An universal Art, of all the continents and all eras.

The volume of the sculpture-paintings of NANA, we will never say it enough, reach to them blissfulness by raising the color to such a density, that the alliance between these two dimensions challenges us. The color does not simply decorate the surface that it covers, it is itself a part of the sculpted figures. There is also humor; a humor which does not make fun of nothing, a humor which comes from the joy and from the surprise which is not tired of meeting with the eternal youth.

The bodies of the Woman are shaped by sculptor way, as if the artist more sought to show more the movement of the expression than the result of the creation. She seeks to reach a truth of the Art with “tricks“ of the profession and thus she finds the precious moment where all is to invent, to restart! Creations which are not without recalling of the modern icons in a vast theater.

This artist is a charming lady. Her painting is happiness which carries you. She is an invitation to travel and to the life joy. Marvelous work to discover and whose success, awards and distinctions are deserved. To be followed with interest........

Dominique CHAPELLE

President and Founder of the National Federation of the French Culture

Critic of Art, Expert in Modern Art

玉本奈々-人間の内と外を見つめて

人間の内と外を見つめて

日々の生活で出会うさまざまなこと。存在を感じていても過ぎ去っていくもの。なくさないように、忘れないように、しっかりと目をこらす。

-当たり前のことを見つめ直す

こちらを見つめる顔、ひたと見据えた目、有機的な質感。複雑に混ざり合う色合いが特徴的な玉本奈々さんの作品は、見る者に忘れがたい印象を残す。

富山県に生まれ育った玉本さんは幼い頃、「輪郭のあいまいな世界で、色だけに頼って生きていた」と言っても過言ではないほど、視力が弱かったという。だが、物心ついた時からそういう世界しか知らなかったため、それを不都合とも思わず日々を暮らしていた。中学生になると、視力は劇的に回復した。今まで当たり前だと思っていた世界ががらりと変わった時の衝撃は大きかった。その時のことを玉本さんはこう記憶している。「それまでぼやけた世界で生きていたから、世の中には人工的な直線のものがなんて多いんだろうとびっくりして、しばらくは気持ち悪かったです。あまりにも驚いたから、しばらくはまっすぐな建物の絵ばかり描いていました。」玉本さんの作品を貫く「当たり前のことをしっかりと見つめて受け止める」という姿勢は、それまでの価値観が逆転したこの時から生まれたのかもしれない。「くっきりと見える世界」を手に入れ、今まで見ていた物事を再確認するかのように、夢中で絵を描いた。玉本さんはそこから絵の道に入っていくようになる。

高校に入学後は美術部に所属し、京都まで熱心に油絵を習いに通った。そのうちに油絵だけでは表現したものを表しきれないと感じ、テキスタイルなど異素材を組み合わせる手法へと変化していった。

就職して働き始めると、連日の激務と制作の両立に体が悲鳴を上げ始めた。それでも体からの警告を無視し続けた結果、限界を超えてある日突然倒れてしまった。病院に担ぎ込まれ、一刻を争うような状態になった時、意外なほど冷静な自分がいたという。「きっとこのまま自分は死ぬんだ。」 そう諦めて事態を受け入れようとした時に、玉本さんを思い留まらせるものがあった。

「母親が泣いていたんです。」会社を経営し、何事もテキパキとこなす母親を、しっかりした強い人と誰よりも尊敬していた玉本さん。「その強い人が、今、私を見て泣いている。この人を泣かせてはいけない、死んでは駄目だ」という強い一念が、玉本さんを病の淵から引き戻した。病に倒れた経験は、それまで意識していなかった自身の健康や家族の大切さを痛感するきっかけとなった。自分が幸せでないと、大好きな家族も幸せではない。作りたい気持ちがあっても、体を悪くすれば制作を続けることもできない。何が自分にとって大切なものかを考え、それからは仕事を辞めて制作に専念するようになった。無理せず自分の体と相談しながら制作するようになったこの頃から、本当に楽しみながら作品作りができるようになったという。

-内なるものに耳を傾けて

玉本さんがそれまでの人生で見聞きして累積されたものが結晶になるかのように、作品は色も形も大きさもタイトルまでも、何かに導かれるように頭の中に決まった形としてイメージされるという。 その自分から出てくるものに耳を傾けて、姿無きものを形にしていく。

「義務感や使命ではないけれど、作品に半強制的に作らされている感じかもしれません」との言葉通り、時には自分で制御が効かなくなるほど制作にのめり込むこともあるそうだ。重層的な質感の作品は、近付いてみると、ガーゼや羊毛、糸などが敷き詰められたり、詰め込まれたりしており、でこぼこと起伏に富んでいる。布目の質感と濃厚な色彩が織り成す世界は、私たちの住む日常を表しながら、どこか異世界を垣間見ているかのような感覚を与える。視力が弱かった頃、輪郭やディティールよりも色を頼りにしていたためか、特に色に対する思い入れは殊の外強い。しっくりくる色が見つからない時は、作品と向かい合って「どんな色になりたいのか」とひたすら問いかけ続ける。これだという色を見つけ出した時は、目の前が一気に開けるような感覚だという。

独特の雰囲気を持つ作品は敬遠されることも少なくないが、熱烈なファンもまた多い。静かな銀色の中にたたずむ赤が印象的な 『永眠』 という作品がある。祖母が亡くなった時、火葬されて消滅する肉体を残してあげたいという気持ちから制作した作品だ。その時は、悲しみではなく穏やかなあたたかい気持ちに満たされていたそうだ。展覧会で『永眠』を見たある来場者は「私はこんなにもきれいになくなることができるだろうか」と涙したという。

「同じ作品でも、展示会場が変わる度に表情が変わる。今度はどんな表情が見られるのか楽しみ」と各地の展覧会を熱心に訪ねる人、「俺と一緒だな」と作品の情景と自分とを重ね合わせる人など、さまざまな人が作品から自分へのメッセージを見つけ出す。

また、作品を所蔵する人は、居間に飾ったりするのではなく、秘密の宝物のように大事にしまい込んだり、自分だけしか見られないように寝室に飾ったりする人が多いという。まるで作品と自分だけの対話を楽しんでいるかのようだ。 このことについて玉本さんは 「大事にしてもらえるのは作品冥利に尽きますが、作家としては作品が大勢の方の目に触れる所に置いてもらえることも、また嬉しいことなんですけどね」と冗談交じりに笑う。

-向き合う事の大切さ

世の中には美しいものがたくさんあるが、汚いもの、目をそらしたくなるものもたくさんある。「あからさまでなくとも、ぼかしてはいけないと思うんです。」認めたくないがために気付かないふりをしていたもの、あまりにも些細で見逃していたこと、玉本さんはそういったもの一つ一つを丹念に見つめて作品にする。どの作品にも共通しているのは、人間への真摯なまなざしだ。感情、肉体、生きる事の素晴しさと醜さ、死。全てを含めて、玉本さんは人間が一番面白いと語る。

『証』はなくしたらいけないもの、『カイコ』は命をかけて吐き出したものが、美しいものとして尊ばれること。作品に込められたメッセージを自分に当てはめてみると、何か思い当たるものがあるのではないだろうか。

「今後作る作品は、タイトルも内容ももう決まっているんです」と玉本さんは語ってくれた。次は私たちにどのようなことを気付かせてくれるのか。早く形になりたいと願うイメージたちにせがまれて、玉本さんは制作を続ける。

株)染織と生活社 編集部八巻 千尋

玉本奈々 見つめるという呪術的作業

見つめるという呪術的作業

生命が沸き立つ感覚を知る喜びがある。そうした原初イメージを定着させるために、玉本は、画面に塗り込める鮮やかな絵具づかいと、その上に盛りつけるマチエールの対比という方法論を使っている。命の形を見えるものとするためには、この過剰な技法は必然と思わせる。

まず、「永眠」と題された作品は、溶融したアマルガムのような銀灰色の地の上に、赤く縁取られた紡錘状の存在が浮かんでいる。細胞や筋肉を想像させる輪郭線でありながら、その質感は生々しさよりも柔らかさと穏やかさをそのマチエールが伝える。もし死者の霊魂があの世へ旅立つ様を目にするなら、このように浮き立つ姿であるのかと思わせる。

次の「マスクの表皮」では、絵具で塗り込められて地となる無表情な顔の周りに喜怒哀楽を込めた無数の顔で埋め尽くされている。マスクと表側の人格だろう。しかし作家は人間存在を直視したときに現れる。多層な感情を顕わにし暴き出す。そんな根差しの力がこの作品の力となっている。

さて「見られている気がするけれど」において、その根差しそのものがテーマとなっている。向き合ったふたりが互いに見ているのはむき出しの顔=面差しである。見開かれた目と閉じられた目の表現の対比は、見つめ合うこと、すなわち見る/見られるとい向き合い関係の不可能性を露呈しているかのようだ。ここに描かれたユーモラスなように見える表情の表現は、他者と見つめ合うときに生じる歪んだ鏡像という関係の直截的な描写であろう。

次の2点「ムジナ」と「情」はどちらも緑と赤などの色彩の対比と空間の処理がリズムを作り出している作品である。仏語タイトルから、影響を与えて共振していく関係性にテーマを見てよいのかもしれない。「ムジナ」の群れ(であろう)が中央に作り出す空虚や、「情」で儚く途切れそうな処理からそれを感じ取ってみたい。

「千里眼」と「表裏一体」を見てみよう。これらのタイトルから作者は根差しの力を超えて、見ることの意思を表明している。 ここで見るとは目の働きではないことが明らかにされている。「千里眼」において細胞のようなもの(顔にも見える)が浮かびながら、赤と緑が画面に沁み出している。中央はまたしても複眼とでも呼ぶべきセル(細胞)の小部屋が並ぶ。眼というのは、全体は見るという複数の行為の集積であるのだろうか。この作品において見る/見られるの哲学が表明されている。「表裏一体」では全体においての対象性、細部における非対称性を駆使している。ここでも「見られている気がするけれど」と同様に、見る目と閉じる目の対比があるようにも感じられる。画面下方で滴るような赤い小胞は口腔でなく、もうひとつの目ではないだろうか。

最後に「密閉」ではあふれ出る人間の情念のようなものの視覚化に成功している。人間世界そのものが見えるならこのようなものだろうと説得させられる。素材の質感が柔らかな印象を与えていることが救いだろうか。

呪術的な反復は力をもたらす。シンプルに部分が繰り返されることで全体があふれ出すのだ。形を繰り返す玉本作品を繰り返し見つめることで、私たちは人の形の深奥にある姿を見出すことになる。

評論家松井不二夫

「玉本奈々の世界」福井市美術館個展風景

玉本奈々顔シリーズ 心眼 2023/高橋龍太郎コレクション

玉本奈々(1976-)は、テキスタイルデザイナーとしての経験を活かし、布や糸などの繊維素材を用いて、絵画や立体作品を制作する。布や糸を収縮させるなどして質感を変化させた素材を支持体に貼り付け、彩色を施した絵画は、凹凸のある画面や装飾性、毒々しくも艶やかな色彩を特徴とする。

長辺約4mにもおよぶ本作では、眼のようなアーモンド型の形態を、さまざまな表情を浮かべこちらをみる小さな顔が取り囲む。「黒は女性の象徴的な色」と述べる玉本の言葉から、中心の形態はあるいは口や女性器などの器官ともとれ、多数密集した円形とその繊細なマチエールは、細胞や血球のような微細な世界をも彷彿とする。玉本自身の内的な経験から描かれる夢幻的な精神世界は、見るものの潜在意識に深く語りかけると同時に、見るものの深部を鋭く見透かすようでもある。

鳥越麻由東京都現代美術館 学芸員

日本現代美術私観;高橋龍太郎コレクション@東京都現代美術館2024

玉本奈々の作品について

玉本奈々の作品について

玉本奈々の作品をみていると、人の存在を強く感じる。もちろん、作品は、人が生み出すものだから、多くは作家の人間性が現れる。あるいは作家のテーマそのものが“人間 ”という場合もある。玉本もテーマは“人間 ”である。ときにユーモラスに、ときに重く、人間の内面を映し出した作品を作る。

例えば、「永眠」(2001年制作)は、 玉本が祖母の死を悼み、一気に描いた作品だ。輝くような銀色の中に、鮮やかな赤い形態がぽっと浮かんでいるように描かれている。よくみると、大きさも色もさまざまな布や羊毛、ガーゼなどが縫い付けられ、油彩やアクリル絵具で着色されている。 完全な抽象というより、具体的な何か-人の細胞、宇宙の元素、あるいは魂のようなものを描いているようにみえる。

色も、形も、技術も、全てが至妙というわけではない。 むしろ激しく自己の内面を剥き出したようにみえるもの あるいは素朴さを感じるものも多い。しかし、そうしたものを感じさせる、いびつな形や毒々しいほどの色、独特のマチエール一つひとつが 眼を通し、心に入ってくると、結晶のように澄み、重なり合う命のざわめきのように感じられる。

玉本は美術大学を卒業後、アパレルメーカーでの勤務を経て、2000年から本格的に制作活動を始めた。 病気が原因での転機だったが、自分を見つめ、生を見つめ、作品に向かうことになった。作品数は決して多い方ではない。 しかし、「ニョ体」、「み」、「くされ縁」、「迷宮」、「慈悲」、「私欲」、「情」など、自身の病気や家族への想い、生への執着と、一点ごとに異なる、彼女の中の意味、必然性があって生まれている。

現代の日本において、“人間 ” を直視し、自己の表現を貫こうとしている作家は珍しい。なぜなら、私たちのまわりには、多くのものがあふれている。全てが選択肢となって、私たちを取り囲んでいるように思える。心地よいもの、楽しいもの、かっこいいものが、今にも手に入るような気がして、手を伸ばす。けれども、本当に必要なものは何か、と問われて、大切なもの一つひとつと純粋に向き合うことができるだろうか。選択肢ではなく、拒絶ではなく、真っ向から、人間を、自分を、直視することができるだろうか。

玉本の作品には、伝えたい何かがある。それは、誰もが夢想し、欲にかられ、固執する現実の中で、自身と向き合い、自らの中から削りだすように生み出したものだ。それが、この時代において、稀有な魅力として、人をとらえるのだと思う。

今回の展覧会は、江戸、明治時代の遺構を残した豪農の館(内山邸)・薬種商の館(金岡邸)を会場にして行われる。祖母の家が大きな農家だったこともあり、日本の古い民家に人の営みやつながりを感じる玉本の強い意向から、実現することとなった。

この会場に展示される新作の「心眼」と「千里眼」とは、眼には見えない何かを見通すことの出来る眼のことである。二つの異なるまなこを見開き、玉本は何を見ようとしているのだろうか。「大切なのは、濁らないこと」と玉本は言う。作品も、人も、世界も、大きなつながりの中で、澄んだ眼で、とらえようとする玉本の試みに注目したいと思う。

富山県立美術館 学芸員麻生 恵子

Works of Nana TAMAMOTO

Facing works of Nana Tamamoto, what I sense vividly is the existence of something deeply human. Of course, artworks are the result of human creation, so there is no wonder many artworks reflect humanity of artists. In some cases, the theme of the work itself is simply “human.” Tamamoto is no exception: she depicts “human” in her works. They always reflect the inner world of human beings, sometime with a sense of humor, and some other time, with seriousness.

Take a look at “The Eternal Sleep” of 2001. This is the work Tamamoto painted at a brush to mourn over the loss of her grandmother. Something in a bright red shape is painted as if it was floating in the sparkling silver. Looking at it very carefully, you’ll see fabrics, sheep wool, and gauzes in various forms and colors sewn on the painting, and colored with oil and acrylic paints. To me, it seems that it’s more of a painting depicting something specific such as a cell of a human being, an element of the universe, or soul of a human, than a painting depicting something completely abstract.

Talking about colors, forms, or her artistic skills, not everything is perfect. Rather, some of her works give us the impression that she is showing her inner world so passionately. Others may look somewhat unsophisticated. However, though they evoke such impressions, once those awkward shapes, heavy-looking colors, and unique textures touch our heart through our eyes, we will begin to find each one of them so clear as crystals, and to feel our heart resonate with those images.

After graduating from university of art and design, she had worked for a clothing company for a few years. Then in 2000, Tamamoto began her career as an artist, and since then she has focused on creating her artworks. It was her losing health that changed the course of her life, and this experience made her look deep inside of herself, try to realize what life means, and express herself through her creation. She hasn’t created many works so far. Each work, however, was born because it had to, and the reason to be born was different in each case. Works such as “Woman Body,” “Body,” “Inseparable,” “Labyrinth,” “Compassion,” “Selfishness,” and “Affection” are good example. Each of them reflects various emotions inside of Tamamoto, such as her feelings for her illness, her love toward her own family, and her strong attachment to life.

In Japan today, it has become difficult to find artists who are trying to face what a “human being” is and to stick to their own style to express themselves. I think it’s because we can get everything we want in this modern world. It seems we can choose whatever we want since the world is full of choices. We even think we can easily get what looks nice, fun, or cool, and try to grab them. However, being asked about what we really need, can we sincerely face each of the things we consider truly precious? Can we face human nature, or face ourselves, without turning our eyes away? Can we really do so without feeling obligated, or refusing to do so?

Tamamoto’s works have their own voices. She has found such voices in the process of facing and cutting deep inside of herself, while living in this reality where everyone fantasizes, acts by greed, and clings to many things. In this modern world, we hear her voice through her artworks, and find something really rare and precious in them.

Two old Japanese houses have been chosen to be the venues of this exhibition: “the House of Uchiyama,” which used to be a farmhouse of a wealthy farmer, and “the House of Kanaoka,” which used to be a house of a pharmacist. Both of them are remains from Edo and Meiji Period. These venues have been chosen because Tamamoto expressed her strong intention to exhibit her collection at such old Japanese houses. Being a great-granddaughter of an owner of a nice and big farmhouse, she feels the trace of human activities from such houses as well as a bond with them.

“Mind’s Eye” and “Clairvoyance,” both of which are latest works and will be exhibited at this exhibition, represent human eyes that can penetrate what is hidden and cannot be seen from our eyes. What does Tamamoto try to see with her eyes different in shapes and colors wide open? “Don’t let your eyes be clouded: that is important,” says Tamamoto. Taking her words to my heart, I want to fix my eyes on the coming artworks of Tamamoto, who tries to see her works, human beings, and the world as something organically linked, with her unclouded eyes.

Keiko ASO Curator, The Museum of Modern Art, Toyama

交差するまなざし-玉本奈々の作品に触れて

《内と外》(2011)という作品がある。外観は黒く塗り込められ、内側の様相を何ひとつ暗示しない。扉を開けようと、それに手をかけるときの気持ちはいかなるものだろう。隠されたもの、謎めいた何かに、われわれはどうしようもなく惹かれる。だが、もしそのままにやり過ごし、扉を開くことなく背を向けたなら、その人は秘められた真相を知ることはない。

この作品は、モニュメンタルな風格すら具えて、これまで作者が一貫して取り組んできたテーマを象徴的に示している。人は誰でも、外見を取り繕うことはできる。しかし、その内面はそう単純ではない。そのことを暴きだそうと挑むのではなく、あくまでも生のありのままの姿を冷徹にみつめながら、作者は描写を続けていく。

幾重ものプロセスを経、人間の内面にある複雑さの再現を作者は試みる。まず、樹脂や、布に羊毛を詰めて縫い合わせた丸い突起物が、板の上に貼り詰められていく。どれひとつ同じものはない。これらは表面をなめらかになぞろうとする視線を妨げて、ときに鑑賞者の感情を乱す。凹凸のある下地が出来上がると、情熱を思わせるつよい色彩が塗られ、しかしその輝きを全否定するように、ひとたびは塗りつぶされてしまう。

制作の過程をひとつひとつたどっていくと、この作品のなかには驚くほどの時間が籠められていることに気づく。繰り返し重ねられる行為は、はたして無駄なのだろうか。私はそうは思わない。執拗な施術を重ねながら、声無き声との対話を繰り返し、寄り添うように生の真実を紡ぎだそうとする、作者の真摯な姿勢がそこに感じられるからだ。優しさ、と呼ぶのがふさわしいかはわからないが、複雑に入り乱れ、醜態すら曝してしまう生を慈しむようなまなざしが印象に残る。赤から黄、青、そして紫へとかわる虹のような色彩に包まれて、最終的に、作品にはある種の救いの表情が浮かぶ。

文字どおり生来的なアーティストがいるとすれば、玉本奈々という人はそう呼ぶにふさわしい。そして、その歩みを年譜でたどることは、あまり意味がないのかもしれない。生そのもののように、その人の作品は流転するものだから。これらを同時代に目撃できることは、幸いだ。新しい場所で、新しい局面をむかえ、その作品はどのような様相を帯びるのだろう。そのことが、鑑賞者を惹きつけてやまない。

高岡市美術館 主任学芸員宝田陽子

Crossing Gaze -- A mention of the work of Nana Tamamoto

There is a work entitled "Inside and Outside"(2011). It suggests nothing about the inside with its outside painted all over in black. I wonder how you feel when putting your hand on the door to open it. You cannot resist being attracted by something concealed or mysterious, but if you let the chance go past leaving without opening the door, you will not be informed as to the truth locked in there.

The work even shows a monumental appearance, and presents a symbolic expression of the theme that the artist has consistently worked with. Everyone can keep up appearances, but things about the inside do not go so simply. Tamamoto continues to draw while seeing persistently a life as it is with cool, realistic eyes without daring to reveal such condition.

The artist tries to create a representational expression of human inner complexity through several processes: firstly, resin pieces and round projections made by filling cloth with wool and stitching up the cloth are covered over on a board. Each object is different from every other one. These objects prevent spectators' gaze from trying to trace smooth the surface, which sometimes disturbs their emotion. After the uneven ground is completed, passionate, strong colors are painted, but the colors, as if the brilliance were totally denied, are once painted out.

Following each process of the production, you will find that a remarkable amount of time has been put into this work. Are the repeated practices a waste of time? I don't think so: because I feel there is artist's sincere attitude coming close to the truth of life as if spinning something from it through accumulating persistent treatments while repeating conversations with unvoiced voices. Her gaze, or gentleness, though I do not know whether or not it is appropriate for me to call so, impresses me as something likely to treasure a life that are complicatedly jumbled and can even reveal its disgraceful condition. Covered with colors changing like rainbow from red, yellow, blue to purple, the work finally emerges as an expression of a kind of salvation.

If there is a literally born artist, Nana Tamamoto is the very person worthy to be called so. And, it might not be so significant to follow the chronology of her artistic path, because artists' work constantly changes like their life itself. It is lucky that you can observe their oeuvre as a contemporary of them. I wonder how Tamamoto's work will begin to look when facing new phases at new places. This never stops attracting appreciators of her work.

Yoko Takaradachief curator, Takaoka Art Museum